2022/10/30

静岡県袋井市

「BPR研修で行革を「自分ごと」に。袋井市が進めるデジタル化推進の人づくり」

袋井市役所では、2021年11月にガバメイツとともに全庁業務量調査を実施。さらに2022年5月からは、全庁業務量調査のデータを活用して、職員を対象としたBPRワークショップを通した、デジタル人材育成を進めています。今回は、袋井市における業務改善の課題や、今までの取り組み、そして全庁業務量調査とBPRに取り組んだ経緯について、ICT政策課長小柳津和彦様とICT政策課情報システム係主任山本紘之様と総務課行政係主幹近藤友紀子様からお話を伺いました。

袋井市について

袋井市は静岡県の県西部に位置する人口8万8000人の都市。「日本一健康文化都市」を政策の柱に据え、WHOから世界都市会議で表彰を受けるなど、ウェルネスシティ、心と体、都市と自然、地域と社会の一体的な町づくりを目指しています。

デジタル化を推進するための業務量調査とBPR研修

ICT政策課について教えてください。

ICT政策課には12人の職員が所属しており、うち2名は民間からの常勤の職員です。DX推進室と情報システム係の一室一係で構成されており、DX推進室はデジタル化に関する全般的な取り組みや調整、業務の見直し、再構築を担当しています。また情報システム係では、自治体

のDX、内部情報系のデジタル化、町内のネットワーク関係、セキュリティ対策を全般的に進めています。

のDX、内部情報系のデジタル化、町内のネットワーク関係、セキュリティ対策を全般的に進めています。

ICT政策課長小柳津和彦様

袋井市におけるデジタル化の歴史と、課題について教えてください。

袋井市におけるデジタル化の取り組みは、昭和62年に汎用コンピューターの導入からスタートしました。平成13年には、職員1人に1台のパソコンが貸与され、市役所のホームページができたり、職員向けのグループウェアが導入されたりしました。その後、2008年頃からさらにデジタル化が進み、ペーパーレス化といった業務改善が進みましたが、デジタル化に伴う様々なシステムやツールが入ってくることで、業務フローが複雑になるなど、非効率な面も出てきました。また、自治体は三層分離といってネットワークが特殊で、民間のようにインターネットを活用したデジタル化が進みづらいという課題もあります。

ICT推進計画を実現するためには人づくりが欠かせない

現在、袋井市が取り組んでいるICT・デジタル社会への取り組みについて教えて下さい。

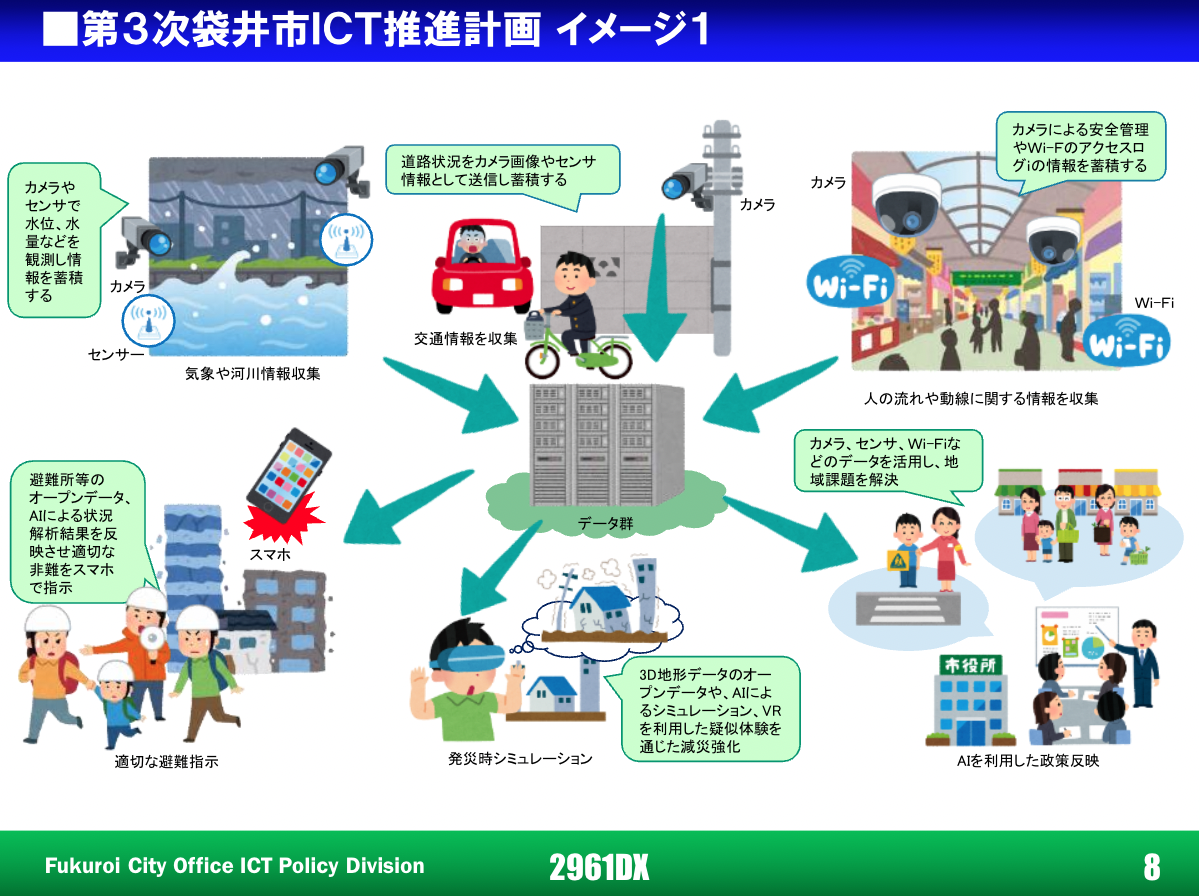

令和元年に策定された第3次袋井市ICT推進計画・官民データ活用推進計画に基づき、デジタルを用いて豊かな社会を実現していくために、センサー・AI・スマホなどのツールを使って、様々な社会的課題を解決していくという取り組みを進めています。

そうした課題解決に取り組む中で、特に注力されている点はなんでしょうか?

重要なのは、自ら業務改善をできる職員を増やすことです。つまり人づくりの分野こそがデジタル化推進に欠かせないものと考えています。デジタル化の推進には、今までの手法にとらわれないBPRの視点が不可欠です。そこで、令和2年度から若手職員を中心にBPR研修を毎年開催。令和2年から令和5の4年間にかけて、一年に5回の集合研修になり、令和4年度までに受講生100人の達成を目標としています。今は研修を受けたメンバーが中心となって、自主的な業務改善が進むなど、人づくりの効果が生まれ始めています。

▲実績の一部

可視化されたデータを理解し、議論することで自分ごと化

人材育成に取り組む中で、なぜ全庁業務量調査結果に基づいたBPRワークショップを行うことにしたのでしょうか。

一番魅力に感じた点は、可視化されたデータに基づき論拠を立てて説明できるようになることです。デジタル化のために様々なツールを導入したことで、どのような効果があったのか、そういった実態が掴めておらずモヤっとしていました。このままではいけないとはわかっているものの、どこから手をつければいいのかわからないといった状態になっていました。

全庁業務量調査によって可視化されたデータがあれば、それぞれの感覚ではなく具体的な作業手順や業務量などを、全員が同じデータを元にして根拠のある議論ができるようになるという期待をしていました。ほかにも、業務にかかる作業時間をデータとして他の市と比較できたりもします。そのうえで、そもそもなぜこれくらい作業に時間がかかっているのか、という本質的な議論をすることができます。

改革を進めるためには、全員が改革の必要性を自分ごととして受け止める必要があります。詰め込み型で知識や方法を伝えるだけなく、可視化されたデータを自らの目で見て、理解し、分析することで、自分ごととして受け止めやすくなるのではと思っていました。

全庁業務量調査によって可視化されたデータがあれば、それぞれの感覚ではなく具体的な作業手順や業務量などを、全員が同じデータを元にして根拠のある議論ができるようになるという期待をしていました。ほかにも、業務にかかる作業時間をデータとして他の市と比較できたりもします。そのうえで、そもそもなぜこれくらい作業に時間がかかっているのか、という本質的な議論をすることができます。

改革を進めるためには、全員が改革の必要性を自分ごととして受け止める必要があります。詰め込み型で知識や方法を伝えるだけなく、可視化されたデータを自らの目で見て、理解し、分析することで、自分ごととして受け止めやすくなるのではと思っていました。

ICT政策課情報システム係主任山本紘之様

先程、若手を中心に研修を行っているとお話しされていました。今回のワークショプでは管理職の方を対象にした理由を教えて下さい。

デジタル化を推進するためには、全庁・全職員にBPRの考え方を学んでもらいたいと思っていたのですが、年長者はデジタルという言葉に気遅れする様子も見えたことから、まずは若手から段階的に取り組むこととしました。しかし年長者や管理職の意識が変わらないと、組織全体で変わらないということも見えてきました。いくら若手が意欲的に取り組んでも、上の意識が変わらないと、組織全体でデジタル化は進まないという課題が見えてきたわけです。このままでは時代に取り残されてしまう。そのため、今回は各課1名の係長~課長補佐の管理職を対象としました。

BPRは業務改革の基本的な手法の一つですが、今回弊社に依頼いただいた決め手はどのような点だったのでしょうか。

物売りではなくて「こと売り」という点です。仕事柄、様々な事業者の方々から営業を受けるのですが、ツールを売りに来る方が圧倒的に多いです。もちろんツールを導入することで、局所的に業務が改善するかもしれませんが、ツールの導入では本質的な課題が解決するわけではなく、時には職員の負担増や市民サービスへの影響も考えられます。

大事なのは、何を導入するかよりも、まず課題を根本的に改善していくための、俯瞰的な議論だと考えました。その点でガバメイツは、一緒に課題を深掘りするところから取り組み、全体最適化の視点を持ちながら、本当に必要なツールを提案してくれると思ったので、お願いさせていただくことにしました。

職員力の向上こそがデジタル化の核

BPRのワークショップ実施後の感想や、組織の変化について教えてください。

期待していた通り、無駄になっている作業や他都市と比較して省略できそうな作業があることを気付きとして得られました。またその気づきをキッカケとして、職員自身による改善への動きも生まれ始めています。

また、ワークショップの対象者である係長から課長補佐級30名にとったアンケート結果から、「あなたの部署は業務改善が必要ですか?」という問いに対し約8割が「思う」「まあまあ思う」と回答しています。また「業務改善の障壁となる課題は何ですか」という質問に対しては、「人材がいない」「より優先する業務がある」が6割を超えています。要は、「業務改善の必要性は感じていても、人材不足や余力がない」という現場の状況も見えてきました。

BPRワークショップでの経験や学びを通して、デジタルや行革に明るい職員が増えることで、各現場が自ら課題を掘り起こし、そして実際に何をやったらいいのか、どのように進めたらいいのかを組み立てていくことが出来るようになることを期待しています。

また、ワークショップの対象者である係長から課長補佐級30名にとったアンケート結果から、「あなたの部署は業務改善が必要ですか?」という問いに対し約8割が「思う」「まあまあ思う」と回答しています。また「業務改善の障壁となる課題は何ですか」という質問に対しては、「人材がいない」「より優先する業務がある」が6割を超えています。要は、「業務改善の必要性は感じていても、人材不足や余力がない」という現場の状況も見えてきました。

BPRワークショップでの経験や学びを通して、デジタルや行革に明るい職員が増えることで、各現場が自ら課題を掘り起こし、そして実際に何をやったらいいのか、どのように進めたらいいのかを組み立てていくことが出来るようになることを期待しています。

業務改善の取り組みを、今後どのように展開されていく予定ですか?

まずは、今回得られた気付きを庁内で積極的に発信・共有していきたいですね。あとはワークショップに参加する職員をさらに増やすことで、より全庁的な業務改善への意識が共有されていき、自主的な見直しの活性化にも期待をしています。

デジタル化全体の取り組みでいうと、今は若手のボトムアップとともに、役職者の固定概念の変容やデジタルに対する知識のレベルアップ、あるいはBPRに対する理解を深めていく段階だと考えています。所属長が改革の旗振り役となり、係長や課長補佐級の職員が係員とディスカッションしながら、デジタル化のアクションを進めていく。さらに必要に応じてツールを入れて現場力を上げる。現場で課題に向き合う「人」を中心として進める仕掛けこそが一番の近道なのではないかと考えています。

また、こうした袋井市の取り組みが、全国の自治体の皆さんに活用してもらえるようなモデルになれたらと思っています。ガバメイツさんと一緒に、世の中の課題解決に寄与できればいいですね。

デジタル化全体の取り組みでいうと、今は若手のボトムアップとともに、役職者の固定概念の変容やデジタルに対する知識のレベルアップ、あるいはBPRに対する理解を深めていく段階だと考えています。所属長が改革の旗振り役となり、係長や課長補佐級の職員が係員とディスカッションしながら、デジタル化のアクションを進めていく。さらに必要に応じてツールを入れて現場力を上げる。現場で課題に向き合う「人」を中心として進める仕掛けこそが一番の近道なのではないかと考えています。

また、こうした袋井市の取り組みが、全国の自治体の皆さんに活用してもらえるようなモデルになれたらと思っています。ガバメイツさんと一緒に、世の中の課題解決に寄与できればいいですね。